Eine historische Chance mit einem etwas technokratischen Namen: Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, kurz: SVIK, spült in den nächsten Jahren Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen nach NRW. Davon muss auch die lange vernachlässigte Sportinfrastruktur im Land profitieren, fordert der Landessportbund NRW. Und nimmt insbesondere die Städte und Gemeinden in die Pflicht.

Wichtige Investition: Weil der alte Standort des Düsseldorfer Luisen-Gymnasiums zu klein geworden ist, entsteht derzeit an der Völklinger Straße ein Neubau für rund 106 Millionen Euro. Das freut auch den Sport in der Landeshauptstadt, weil das Sportamt einen „vereinssportlichen Bedarf“ anmeldete, wurde eine Dreifachturnhalle mit 700 Zuschauerplätzen eingeplant. Die Einweihung ist für 2026 geplant.

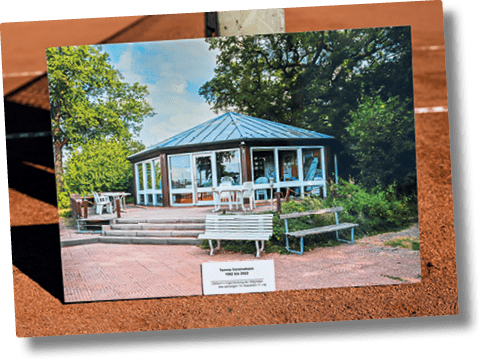

Eigentlich ist es nur ein Gebäude. Doch für die Tennisabteilung des TSV Raesfeld bedeutet ihr neues Vereinsheim viel mehr. 2023 ersetzte es einen mehr als 40 Jahre alten Holzbau an gleicher Stelle – und wurde sofort zum Mittelpunkt des Vereinslebens. Und zu einem wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte. „Ohne das neue Tennisheim wäre es irgendwann einfach nicht mehr weiter gegangen“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig rückblickend.

Denn das alte Domizil habe mit der Entwicklung der Abteilung schon lange nicht mehr mithalten können, berichtet Hellmig. „Das Ding war einfach durch“, verdeutlicht das Jörn Romeiß, der den Neubau als ehrenamtlicher Projektleiter für den Verein begleitete. Und beschreibt beispielhaft den Zustand der Sanitäranlagen: „Da wolltest du gar nicht duschen.“

Das habe Auswirkungen auf die Abteilung gehabt, meint Romeiß. Der Kern des Vereins, dessen „Geist“, wie er es nennt, sei stets intakt gewesen. „Aber es braucht ja auch den Platz, um das so leben zu können.“ Den biete das neue Tennisheim nun, inklusive Treffen der Jugendabteilung und Grillabende für die Älteren. „Das gehört ja zum Sport dazu.“ So kann die Raesfelder Tennisabteilung weiter wachsen. Von knapp 50 Mitgliedern vor ein paar Jahren auf inzwischen fast 120.

Das Beispiel aus dem westlichen Münsterland zeigt, wie eng in vielen Fällen das Schicksal von Sportvereinen mit ihren Sportstätten verbunden ist. „Sport braucht Raum, um seine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch im wörtlichen“, sagt Dr. Christoph Niessen, Vorstandvorsitzender des Landessportbundes NRW. „Und dieser Raum muss nicht nur groß genug sein, er muss auch funktionell, gut erreichbar und im besten Fall auch ansprechend gestaltet sein.“

Da wolltest du gar nicht duschen

Jörn Romeiß,

ehrenamtlicher Projektleiter beim TSV Raesfeld, zum

Zustand der Sanitäranlagen

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) ist eines von mehreren Sondervermögen, die die Bundesregierung derzeit auflegt, mehr als 20 gibt es bereits. Mit ihm sollen zusätzliche (kreditfinanzierte) Investitionen ermöglicht werden. Das SVIK soll ein Volumen von 500 Milliarden Euro in zwölf Jahren haben, gut 100 Milliarden davon sollen an die Bundesländer gehen. Nachdem der Sport zunächst nicht auf der Förderliste stand, einigten sich Bundesregierung und Länder im Sommer darauf, ihn doch aufzunehmen. Dazu trug nicht zuletzt eine Initiative der NRW-Landesregierung bei. Die Details, wie genau das SVIK umgesetzt wird, stehen noch nicht fest. Vorgesehen ist, dass die gesetzliche Grundlage im Laufe des Oktobers von Bundestag und Bundesrat diskutiert und verabschiedet wird.

Das neue Tennisheim des TSV Raesfeld ersetzte einen rund 40 Jahren alten Holzbau an gleicher Stelle (kl. Foto links) und trägt seither zur positiven Entwicklung des Vereins bei.

Der Punkt, an dem „10 Prozent für den Sport“ ansetzt, eine Forderung des LSB, die es ganz ähnlich auch in den 15 anderen Bundesländern gibt. Und die bundesweit vom DOSB unterstützt wird. 10 Prozent der Mittel, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und

Klimaneutralität (SVIK) des Bundes nach NRW fließen, sollen in die Sportinfrastruktur investiert werden, also vor allem in Hallen, Sportplätze und Schwimmbäder, fordert der LSB. 175 Millionen Euro wären das pro Jahr, zwölf Jahre lang.

Eine „historische Chance“ nennt das LSB-Präsident Stefan Klett. Und macht deutlich, dass nun die richtige Zeit ist, um die entsprechenden Weichen zu stellen: „Direkt nach der Kommunalwahl wird in vielen Stadt- und Gemeinderäten die grundsätzliche Richtung für die nächsten Jahre bestimmt“, erklärt Klett, selbst erfahrener Kommunalpolitiker. Deswegen müsse der organisierte Sport jetzt aktiv werden und seine Forderung vor Ort platzieren. Immer mit dem Ziel, dass Politik und Verwaltung ein klares Bekenntnis für die 10 Prozent abgeben.

Denn neben Erfolgsgeschichten wie der aus Raesfeld gibt es auch ganz andere Meldungen. Im niederrheinischen Moers wurde im April die Halle eines Gymnasiums gesperrt, weil Verformungen an Deckenbauteilen festgestellt wurden. In Gustorf, einem Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, fiel die größte Sporthalle monatelang aus, weil eingedrungenes Regenwasser für Schimmel gesorgt hatte. Und in Remscheid im Bergischen Land hat sich der 1. FC Klausen gleich ganz vom Spielbetrieb abgemeldet, nicht nur aber auch weil der Umbau seines Platzes von Asche zu Kunstrasen am Geld scheiterte.

Wie groß die Auswirkungen für die betroffenen Vereine sind, das kann Tim Bongers als Vorsitzender des SSV Isselburg aus eigener Erfahrung berichten. In der westlichsten Gemeinde Westfalens wurde im Februar eine der größten Sporthallen dicht gemacht, das Dach ist so marode, dass es einzustürzen droht. „Von diesen Schäden wissen wir seit 2016“, sagt Bongers. Doch eine im vergangenen Jahr geplante Sanierung musste gestoppt werden, die Kosten waren deutlich höher als zunächst angenommen. Nun steht die Halle gar nicht mehr zur Verfügung. „Wir rechnen damit, dass das mindestens die nächsten vier bis fünf Jahre so bleibt.“

Das führe kurzfristig zu einem enormen Aufwand und hohen Kosten für die Sportvereine in der Gemeinde, sagt Bongers. Ausweichmöglichkeiten fürs Training müssten gefunden und abgestimmt werden, Fahrtkosten und teils auch Hallenmieten kämen hinzu. „Unsere vier Fußballvereine rechnen mit 1.000 bis 1.500 Euro pro Mannschaft für die kommende Wintersaison“, berichtet er.

Die langfristigen Folgen seien aber noch gar nicht abzusehen, meint der SSV-Vorsitzende. Denkbar sei, dass die Isselburger Vereine teils ausbluten. Weil zum Beispiel Spieler*innen in den nahen Bocholter Ortsteil Suderwick wechseln, wo es ausreichend Sportstätten gibt. „Bocholt ist uns da weit voraus.“ Oder weil Eltern die Lust daran verlieren, ihren Nachwuchs mehrmals wöchentlich über weite Strecken zum Training zu fahren. „Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist, dass sich ein Verein deswegen auflöst.“

Dabei fließt schon regelmäßig Geld in den Sport und seine Infrastruktur. Über 1,1 Milliarden Euro waren es in NRW seit 2015, hat der LSB ausgerechnet. Mehr als die Hälfte davon stammte aber aus Förderprogrammen, die inzwischen eingestellt wurden. Geblieben ist unter anderem die Sportpauschale des Landes, im vergangenen Jahr mehr als 71 Millionen Euro, fürs kommende sind gut 75 Millionen geplant, die über einen Schlüssel auf die 396 Städte und Gemeinden in NRW verteilt werden. Ausreichend war und ist das ganz offenkundig nicht. Selbst das vielgelobte Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 deckte mit einem Volumen von rund 300 Millionen Euro nur einen Teil des Bedarfs ab – angesichts von geschätzt mehr als 3,5 Milliarden Euro Investitionsstau an den nordrhein-westfälischen Sportstätten (siehe Kasten).

Beim Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 wurden vor allem vereinseigene Sportstätten gefördert, Einrichtungen im Eigentum der Kommunen wurden nur in Ausnahmefällen bedacht.

Investitionsbedarf |

Wie groß der aktuelle Investitionsstau bei NRW-Sportstätten ist, lässt sich nur schätzen. Zu zersplittert ist die Eigentümerstruktur. Die meisten Hallen, Bäder und Sportplätze befinden sich im Eigentum der 396 Städte und Gemeinden, einige auch in der der Landkreise, andere gehören den Vereinen, einige Bäder werden zudem von regionalen Energieversorgern wie Stadtwerken betrieben. Rechnet man den im bundesweiten KfW-Kommunalpanel 2025 festgestellten Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten auf NRW runter, kommt man auf etwa 3,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen für vereinseigene Sportstätten wohl noch mindestens die etwa 320 Millionen Euro, um die das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ überzeichnet war. Das ist nicht zuletzt auch das Erbe einer jahrzehntelangen Entwicklung: Viele Sportstätten wurden bis etwa Mitte der 1980er-Jahre gebaut, in einer Zeit als die Kommunen noch über vergleichsweise mehr Geld verfügten als heute. Und als der Strompreis bei umgerechnet etwa sieben Cent pro Kilowattstunde lag. Die damals übliche wenig energieeffiziente Bauweise und vor allem, dass in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten oftmals nur das allernötigste in die Gebäue investiert wurde, fällt dem Sport heute auf die Füße.

Die Schäden am Dach der Turnhalle am Stromberg in Isselburg sind schon länger bekannt, behoben wurden sie aber bislang nicht. Jetzt ist die Halle ganz geschlossen – mit weitreichenden Auswirkungen für den Sport.

Um das Optimum aus „10 Prozent für den Sport“ rauszuholen, müssen gerade bei Neu- und Ersatzbauprojekten die Baupreise im Blick gehalten werden. Expert*innen aus dem organisierten Sport fordern schon länger ein Umdenken: Nicht jede Trainingsstätte muss Wettkampfanforderungen genügen, manche Nebenfläche ist vielleicht gar nicht notwendig oder kann zumindest kleiner gebaut werden. In einer Freilufthalle, die nur den Bruchteil einer „normalen“ Sporthalle kostet, können Handballer zwar keine Meisterschaftsspiele absolvieren, trainieren können sie dort unter Umständen aber. Ein Mittel, um Baukosten niedrig zu halten, wären zudem vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch standardisierte Bautechniken wie Modulbauten können sich positiv auswirken, wie das Beispiel Schwimmbäder zeigt. Während die meisten der aktuellen kommunalen Bad-Neubauprojekte Kostenvolumina von über 20 Millionen Euro haben, entsteht in Stuttgart-Zuffenhausen derzeit ein Schwimmbad aus 46 vorgefertigten Holzmodulen, das 15 Millionen Euro kosten soll. Noch günstiger können je nach Ausführung die ebenfalls modular gebauten Bäder einer Firma aus Rommerskirchen sein, das Unternehmen entstand aus einer Initiative des Schwimmverbandes NRW. Allerdings taugen solche Schwimmbäder mit ihrer einheitlichen und eher schlichten Optik kaum als kommunale Vorzeigeobjekte.

2022 schloss das Freibad im lippischen Oerlinghausen – nach rund 60 Jahren und durchschnittlich 40.000 Badegästen pro Jahr war die Technik durch.

In den drei Jahren seither hat sich die Natur das Bad ein Stück weit zurückgeholt. Doch damit ist bald Schluss: Für 8,3 Millionen Euro entsteht ein neues aber verkleinertes Bad. Möglich ist das auch, weil das Freibad nicht der Stadt gehört, sondern den Stadtwerken.

Rund 4,25 Millionen Euro hat zum Beispiel die Stadt Dortmund im Vorjahr in ihre eigene Sportinfrastruktur investiert, erklärt die städtische Pressestelle auf Nachfrage. Das Geld stamme überwiegend vom Land und vom Bund, darunter 1,28 Millionen aus der Sportpauschale. Den tatsächlichen Bedarf decke das aber nicht, heißt es: „Weitere Investitionen in die Infrastruktur wären nötig und wünschenswert.“ Auch wenn man sich nicht auf eine Summe festlegen will.

Welche Summe mit „10 Prozent für den Sport“ zusätzlich zur Verfügung stehen würde, lässt sich auch noch gar nicht mit Sicherheit sagen, vor allem weil noch unklar ist, wie das Geld zwischen Land und Kommunen und dann unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt wird. Eine (bisher noch fiktive) Rechnung lässt am Beispiel Dortmund aber die Dimensionen erahnen: Unterstellt man, dass die SVIK-Mittel nach einem ähnlichen Schlüssel verteilt werden wie die Sportpauschale und dass das Land jährlich 50 der 175 Millionen Euro beisteuert, läge der Dortmunder Anteil bei etwa 4,18 Millionen Euro pro Jahr. Damit würden sich die Investitionen in Hallen und Co. auf einen Schlag nahezu verdoppeln.

Wie das Geld aus Berlin verteilt wird, das dürfte aber eben noch einer der großen Streitpunkte im weiteren Verlauf des SVIK werden. Die SPD im NRW-Landtag will sich am Gemeindefinanzierungsgesetz orientieren, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund fordern eine Aufteilung anhand von Bevölkerungszahlen und Fläche. Der renommierte Sportwissenschaftler Lutz Thieme hingegen plädiert für einen „bedarfsorientierten Verteilungsschlüssel“, bei dem der Grad der Sportstätten-Versorgung differenziert nach Bädern, Sportplätzen und Sporthallen bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl erfasst wird. Und Kommunen mit niedrigerem Versorgungsgrad mehr Mittel bekommen.

Teile des organisierten Sports verweisen gerne auf das Förderprogramm Moderne Sportstätten als Blaupause, nur dass diesmal vor allem kommunale Sportstätten bedacht werden sollten. Bei dem Landesprogramm, das bis 2022 lief und deutlich überzeichnet war, war vorher klar, dass jede Kommune in NRW einen Teil des Geldes erhält. Wofür es verwendet wurde, klärten die Vereine vor Ort, teils zusammen mit der Kommunalverwaltung, weitgehend selbst. Diese „Konsenspflicht“ führte überwiegend zu guten Ergebnissen, mit denen alle Beteiligten leben können. Und die vorherige Aufteilung nach Gebietskörperschaften sorgte dafür, dass anders als bei vielen anderen Förderprogrammen nicht überwiegend die großen Städte und die großen Vereine profitierten.

So kam zum Beispiel auch ein sechsstelliger Betrag im 11.700-Einwohner*innen-Örtchen Raesfeld an, wovon 226.815 Euro in das neue Tennisheim des TSV investiert wurden. 60.000 Euro gab die Gemeinde dazu, noch einmal fast 50.000 Euro tat der Verein an privaten Spenden auf. „Da haben wir richtig Klinken geputzt“, macht Jörn Romeiß deutlich, dass der Neubau trotz Förderzusage kein Selbstläufer war. Mehr als 1.000 Arbeitsstunden Eigenleistung der Mitglieder seien dokumentiert, noch einmal so viele kämen wohl von den Organisatoren dazu, viele örtliche Handwerker hätten das Projekt unterstützt. „Das war wirklich eine Menge Arbeit“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig. „Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Weil so eine Sportstätte für einen Verein halt mehr ist als nur ein Gebäude.

der Befragten sehen das so:

Sport braucht Raum,

um seine positive

gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können

Dr. Christoph Niessen,

LSB-Vorstandvorsitzender

Sportvereine stärken

den Zusammenhalt

Die hohe Bedeutung des organisierten Sports für die

Gesellschaft wurde ganz aktuell durch eine Untersuchung bestätigt. Bei der Mitte September vorgestellten repräsentativen Studie, durchgeführt unter anderem vom Leibniz-Institut für Medienforschung, gaben 65 Prozent der Befragten an, dass der Beitrag von Sportvereinen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt „sehr hoch“ oder „eher hoch“ sei. Der höchste Wert in der Untersuchung, vor der Wissenschaft (58 Prozent) und dem Bundesverfassungsgericht (55).

65 %

Eine historische Chance mit einem etwas technokratischen Namen: Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, kurz: SVIK, spült in den nächsten Jahren Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen nach NRW. Davon muss auch die lange vernachlässigte Sportinfrastruktur im Land profitieren, fordert der Landessportbund NRW. Und nimmt insbesondere die Städte und Gemeinden in die Pflicht.

Wichtige Investition: Weil der alte Standort des Düsseldorfer Luisen-Gymnasiums zu klein geworden ist, entsteht derzeit an der Völklinger Straße ein Neubau für rund 106 Millionen Euro. Das freut auch den Sport in der Landeshauptstadt, weil das Sportamt einen „vereinssportlichen Bedarf“ anmeldete, wurde eine Dreifachturnhalle mit 700 Zuschauerplätzen eingeplant. Die Einweihung ist für 2026 geplant.

Eigentlich ist es nur ein Gebäude. Doch für die Tennisabteilung des TSV Raesfeld bedeutet ihr neues Vereinsheim viel mehr. 2023 ersetzte es einen mehr als 40 Jahre alten Holzbau an gleicher Stelle – und wurde sofort zum Mittelpunkt des Vereinslebens. Und zu einem wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte. „Ohne das neue Tennisheim wäre es irgendwann einfach nicht mehr weiter gegangen“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig rückblickend.

Denn das alte Domizil habe mit der Entwicklung der Abteilung schon lange nicht mehr mithalten können, berichtet Hellmig. „Das Ding war einfach durch“, verdeutlicht das Jörn Romeiß, der den Neubau als ehrenamtlicher Projektleiter für den Verein begleitete. Und beschreibt beispielhaft den Zustand der Sanitäranlagen: „Da wolltest du gar nicht duschen.“

Das habe Auswirkungen auf die Abteilung gehabt, meint Romeiß. Der Kern des Vereins, dessen „Geist“, wie er es nennt, sei stets intakt gewesen. „Aber es braucht ja auch den Platz, um das so leben zu können.“ Den biete das neue Tennisheim nun, inklusive Treffen der Jugendabteilung und Grillabende für die Älteren. „Das gehört ja zum Sport dazu.“ So kann die Raesfelder Tennisabteilung weiter wachsen. Von knapp 50 Mitgliedern vor ein paar Jahren auf inzwischen fast 120.

Das Beispiel aus dem westlichen Münsterland zeigt, wie eng in vielen Fällen das Schicksal von Sportvereinen mit ihren Sportstätten verbunden ist. „Sport braucht Raum, um seine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch im wörtlichen“, sagt Dr. Christoph Niessen, Vorstandvorsitzender des Landessportbundes NRW. „Und dieser Raum muss nicht nur groß genug sein, er muss auch funktionell, gut erreichbar und im besten Fall auch ansprechend gestaltet sein.“

Der Punkt, an dem „10 Prozent für den Sport“ ansetzt, eine Forderung des LSB, die es ganz ähnlich auch in den 15 anderen Bundesländern gibt. Und die bundesweit vom DOSB unterstützt wird. 10 Prozent der Mittel, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und

Klimaneutralität (SVIK) des Bundes nach NRW fließen, sollen in die Sportinfrastruktur investiert werden, also vor allem in Hallen, Sportplätze und Schwimmbäder, fordert der LSB. 175 Millionen Euro wären das pro Jahr, zwölf Jahre lang.

Eine „historische Chance“ nennt das LSB-Präsident Stefan Klett. Und macht deutlich, dass nun die richtige Zeit ist, um die entsprechenden Weichen zu stellen: „Direkt nach der Kommunalwahl wird in vielen Stadt- und Gemeinderäten die grundsätzliche Richtung für die nächsten Jahre bestimmt“, erklärt Klett, selbst erfahrener Kommunalpolitiker. Deswegen müsse der organisierte Sport jetzt aktiv werden und seine Forderung vor Ort platzieren. Immer mit dem Ziel, dass Politik und Verwaltung ein klares Bekenntnis für die 10 Prozent abgeben.

Denn neben Erfolgsgeschichten wie der aus Raesfeld gibt es auch ganz andere Meldungen. Im niederrheinischen Moers wurde im April die Halle eines Gymnasiums gesperrt, weil Verformungen an Deckenbauteilen festgestellt wurden. In Gustorf, einem Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, fiel die größte Sporthalle monatelang aus, weil eingedrungenes Regenwasser für Schimmel gesorgt hatte. Und in Remscheid im Bergischen Land hat sich der 1. FC Klausen gleich ganz vom Spielbetrieb abgemeldet, nicht nur aber auch weil der Umbau seines Platzes von Asche zu Kunstrasen am Geld scheiterte.

Da wolltest du gar nicht duschen

Jörn Romeiß,

ehrenamtlicher Projektleiter beim TSV Raesfeld, zum

Zustand der Sanitäranlagen

SVIK | Milliarden Euro aus Berlin

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) ist eines von mehreren Sondervermögen, die die Bundesregierung derzeit auflegt, mehr als 20 gibt es bereits. Mit ihm sollen zusätzliche (kreditfinanzierte) Investitionen ermöglicht werden. Das SVIK soll ein Volumen von 500 Milliarden Euro in zwölf Jahren haben, gut 100 Milliarden davon sollen an die Bundesländer gehen. Nachdem der Sport zunächst nicht auf der Förderliste stand, einigten sich Bundesregierung und Länder im Sommer darauf, ihn doch aufzunehmen. Dazu trug nicht zuletzt eine Initiative der NRW-Landesregierung bei. Die Details, wie genau das SVIK umgesetzt wird, stehen noch nicht fest. Vorgesehen ist, dass die gesetzliche Grundlage im Laufe des Oktobers von Bundestag und Bundesrat diskutiert und verabschiedet wird.

Das neue Tennisheim des TSV Raesfeld ersetzte einen rund 40 Jahren alten Holzbau an gleicher Stelle (kl. Foto links) und trägt seither zur positiven Entwicklung des Vereins bei.

Wie groß die Auswirkungen für die betroffenen Vereine sind, das kann Tim Bongers als Vorsitzender des SSV Isselburg aus eigener Erfahrung berichten. In der westlichsten Gemeinde Westfalens wurde im Februar eine der größten Sporthallen dicht gemacht, das Dach ist so marode, dass es einzustürzen droht. „Von diesen Schäden wissen wir seit 2016“, sagt Bongers. Doch eine im vergangenen Jahr geplante Sanierung musste gestoppt werden, die Kosten waren deutlich höher als zunächst angenommen. Nun steht die Halle gar nicht mehr zur Verfügung. „Wir rechnen damit, dass das mindestens die nächsten vier bis fünf Jahre so bleibt.“

Das führe kurzfristig zu einem enormen Aufwand und hohen Kosten für die Sportvereine in der Gemeinde, sagt Bongers. Ausweichmöglichkeiten fürs Training müssten gefunden und abgestimmt werden, Fahrtkosten und teils auch Hallenmieten kämen hinzu. „Unsere vier Fußballvereine rechnen mit 1.000 bis 1.500 Euro pro Mannschaft für die kommende Wintersaison“, berichtet er.

Die langfristigen Folgen seien aber noch gar nicht abzusehen, meint der SSV-Vorsitzende. Denkbar sei, dass die Isselburger Vereine teils ausbluten. Weil zum Beispiel Spieler*innen in den nahen Bocholter Ortsteil Suderwick wechseln, wo es ausreichend Sportstätten gibt. „Bocholt ist uns da weit voraus.“ Oder weil Eltern die Lust daran verlieren, ihren Nachwuchs mehrmals wöchentlich über weite Strecken zum Training zu fahren. „Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist, dass sich ein Verein deswegen auflöst.“

Dabei fließt schon regelmäßig Geld in den Sport und seine Infrastruktur. Über 1,1 Milliarden Euro waren es in NRW seit 2015, hat der LSB ausgerechnet. Mehr als die Hälfte davon stammte aber aus Förderprogrammen, die inzwischen eingestellt wurden. Geblieben ist unter anderem die Sportpauschale des Landes, im vergangenen Jahr mehr als 71 Millionen Euro, fürs kommende sind gut 75 Millionen geplant, die über einen Schlüssel auf die 396 Städte und Gemeinden in NRW verteilt werden. Ausreichend war und ist das ganz offenkundig nicht. Selbst das vielgelobte Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 deckte mit einem Volumen von rund 300 Millionen Euro nur einen Teil des Bedarfs ab – angesichts von geschätzt mehr als 3,5 Milliarden Euro Investitionsstau an den nordrhein-westfälischen Sportstätten (siehe Kasten).

Beim Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 wurden vor allem vereinseigene Sportstätten gefördert, Einrichtungen im Eigentum der Kommunen wurden nur in Ausnahmefällen bedacht.

Investitionsbedarf |

So viel Geld fehlt heute schon

Wie groß der aktuelle Investitionsstau bei NRW-Sportstätten ist, lässt sich nur schätzen. Zu zersplittert ist die Eigentümerstruktur. Die meisten Hallen, Bäder und Sportplätze befinden sich im Eigentum der 396 Städte und Gemeinden, einige auch in der der Landkreise, andere gehören den Vereinen, einige Bäder werden zudem von regionalen Energieversorgern wie Stadtwerken betrieben. Rechnet man den im bundesweiten KfW-Kommunalpanel 2025 festgestellten Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten auf NRW runter, kommt man auf etwa 3,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen für vereinseigene Sportstätten wohl noch mindestens die etwa 320 Millionen Euro, um die das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ überzeichnet war. Das ist nicht zuletzt auch das Erbe einer jahrzehntelangen Entwicklung: Viele Sportstätten wurden bis etwa Mitte der 1980er-Jahre gebaut, in einer Zeit als die Kommunen noch über vergleichsweise mehr Geld verfügten als heute. Und als der Strompreis bei umgerechnet etwa sieben Cent pro Kilowattstunde lag. Die damals übliche wenig energieeffiziente Bauweise und vor allem, dass in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten oftmals nur das allernötigste in die Gebäue investiert wurde, fällt dem Sport heute auf die Füße.

Die Schäden am Dach der Turnhalle am Stromberg in Isselburg sind schon länger bekannt, behoben wurden sie aber bislang nicht. Jetzt ist die Halle ganz geschlossen – mit weitreichenden Auswirkungen für den Sport.

Baukosten |

Keep it simple,

keep it günstig

Um das Optimum aus „10 Prozent für den Sport“ rauszuholen, müssen gerade bei Neu- und Ersatzbauprojekten die Baupreise im Blick gehalten werden. Expert*innen aus dem organisierten Sport fordern schon länger ein Umdenken: Nicht jede Trainingsstätte muss Wettkampfanforderungen genügen, manche Nebenfläche ist vielleicht gar nicht notwendig oder kann zumindest kleiner gebaut werden. In einer Freilufthalle, die nur den Bruchteil einer „normalen“ Sporthalle kostet, können Handballer zwar keine Meisterschaftsspiele absolvieren, trainieren können sie dort unter Umständen aber. Ein Mittel, um Baukosten niedrig zu halten, wären zudem vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch standardisierte Bautechniken wie Modulbauten können sich positiv auswirken, wie das Beispiel Schwimmbäder zeigt. Während die meisten der aktuellen kommunalen Bad-Neubauprojekte Kostenvolumina von über 20 Millionen Euro haben, entsteht in Stuttgart-Zuffenhausen derzeit ein Schwimmbad aus 46 vorgefertigten Holzmodulen, das 15 Millionen Euro kosten soll. Noch günstiger können je nach Ausführung die ebenfalls modular gebauten Bäder einer Firma aus Rommerskirchen sein, das Unternehmen entstand aus einer Initiative des Schwimmverbandes NRW. Allerdings taugen solche Schwimmbäder mit ihrer einheitlichen und eher schlichten Optik kaum als kommunale Vorzeigeobjekte.

2022 schloss das Freibad im lippischen Oerlinghausen – nach rund 60 Jahren und durchschnittlich 40.000 Badegästen pro Jahr war die Technik durch.

In den drei Jahren seither hat sich die Natur das Bad ein Stück weit zurückgeholt. Doch damit ist bald Schluss: Für 8,3 Millionen Euro entsteht ein neues aber verkleinertes Bad. Möglich ist das auch, weil das Freibad nicht der Stadt gehört, sondern den Stadtwerken.

Rund 4,25 Millionen Euro hat zum Beispiel die Stadt Dortmund im Vorjahr in ihre eigene Sportinfrastruktur investiert, erklärt die städtische Pressestelle auf Nachfrage. Das Geld stamme überwiegend vom Land und vom Bund, darunter 1,28 Millionen aus der Sportpauschale. Den tatsächlichen Bedarf decke das aber nicht, heißt es: „Weitere Investitionen in die Infrastruktur wären nötig und wünschenswert.“ Auch wenn man sich nicht auf eine Summe festlegen will.

Welche Summe mit „10 Prozent für den Sport“ zusätzlich zur Verfügung stehen würde, lässt sich auch noch gar nicht mit Sicherheit sagen, vor allem weil noch unklar ist, wie das Geld zwischen Land und Kommunen und dann unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt wird. Eine (bisher noch fiktive) Rechnung lässt am Beispiel Dortmund aber die Dimensionen erahnen: Unterstellt man, dass die SVIK-Mittel nach einem ähnlichen Schlüssel verteilt werden wie die Sportpauschale und dass das Land jährlich 50 der 175 Millionen Euro beisteuert, läge der Dortmunder Anteil bei etwa 4,18 Millionen Euro pro Jahr. Damit würden sich die Investitionen in Hallen und Co. auf einen Schlag nahezu verdoppeln.

Wie das Geld aus Berlin verteilt wird, das dürfte aber eben noch einer der großen Streitpunkte im weiteren Verlauf des SVIK werden. Die SPD im NRW-Landtag will sich am Gemeindefinanzierungsgesetz orientieren, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund fordern eine Aufteilung anhand von Bevölkerungszahlen und Fläche. Der renommierte Sportwissenschaftler Lutz Thieme hingegen plädiert für einen „bedarfsorientierten Verteilungsschlüssel“, bei dem der Grad der Sportstätten-Versorgung differenziert nach Bädern, Sportplätzen und Sporthallen bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl erfasst wird. Und Kommunen mit niedrigerem Versorgungsgrad mehr Mittel bekommen.

Teile des organisierten Sports verweisen gerne auf das Förderprogramm Moderne Sportstätten als Blaupause, nur dass diesmal vor allem kommunale Sportstätten bedacht werden sollten. Bei dem Landesprogramm, das bis 2022 lief und deutlich überzeichnet war, war vorher klar, dass jede Kommune in NRW einen Teil des Geldes erhält. Wofür es verwendet wurde, klärten die Vereine vor Ort, teils zusammen mit der Kommunalverwaltung, weitgehend selbst. Diese „Konsenspflicht“ führte überwiegend zu guten Ergebnissen, mit denen alle Beteiligten leben können. Und die vorherige Aufteilung nach Gebietskörperschaften sorgte dafür, dass anders als bei vielen anderen Förderprogrammen nicht überwiegend die großen Städte und die großen Vereine profitierten.

So kam zum Beispiel auch ein sechsstelliger Betrag im 11.700-Einwohner*innen-Örtchen Raesfeld an, wovon 226.815 Euro in das neue Tennisheim des TSV investiert wurden. 60.000 Euro gab die Gemeinde dazu, noch einmal fast 50.000 Euro tat der Verein an privaten Spenden auf. „Da haben wir richtig Klinken geputzt“, macht Jörn Romeiß deutlich, dass der Neubau trotz Förderzusage kein Selbstläufer war. Mehr als 1.000 Arbeitsstunden Eigenleistung der Mitglieder seien dokumentiert, noch einmal so viele kämen wohl von den Organisatoren dazu, viele örtliche Handwerker hätten das Projekt unterstützt. „Das war wirklich eine Menge Arbeit“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig. „Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Weil so eine Sportstätte für einen Verein halt mehr ist als nur ein Gebäude.

der Befragten sehen das so:

Sport braucht Raum,

um seine positive

gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können

Dr. Christoph Niessen,

LSB-Vorstandvorsitzender

Sportvereine stärken

den Zusammenhalt

Die hohe Bedeutung des organisierten Sports für die

Gesellschaft wurde ganz aktuell durch eine Untersuchung bestätigt. Bei der Mitte September vorgestellten repräsentativen Studie, durchgeführt unter anderem vom Leibniz-Institut für Medienforschung, gaben 65 Prozent der Befragten an, dass der Beitrag von Sportvereinen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt „sehr hoch“ oder „eher hoch“ sei. Der höchste Wert in der Untersuchung, vor der Wissenschaft (58 Prozent) und dem Bundesverfassungsgericht (55).

65 %

Eine historische Chance mit einem etwas technokratischen Namen: Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, kurz: SVIK, spült in den nächsten Jahren Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen nach NRW. Davon muss auch die lange vernachlässigte Sportinfrastruktur im Land profitieren, fordert der Landessportbund NRW. Und nimmt insbesondere die Städte und Gemeinden in die Pflicht.

Wichtige Investition: Weil der alte Standort des Düsseldorfer Luisen-Gymnasiums zu klein geworden ist, entsteht derzeit an der Völklinger Straße ein Neubau für rund 106 Millionen Euro. Das freut auch den Sport in der Landeshauptstadt, weil das Sportamt einen „vereinssportlichen Bedarf“ anmeldete, wurde eine Dreifachturnhalle mit 700 Zuschauerplätzen eingeplant. Die Einweihung ist für 2026 geplant.

Eigentlich ist es nur ein Gebäude. Doch für die Tennisabteilung des TSV Raesfeld bedeutet ihr neues Vereinsheim viel mehr. 2023 ersetzte es einen mehr als 40 Jahre alten Holzbau an gleicher Stelle – und wurde sofort zum Mittelpunkt des Vereinslebens. Und zu einem wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte. „Ohne das neue Tennisheim wäre es irgendwann einfach nicht mehr weiter gegangen“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig rückblickend.

Denn das alte Domizil habe mit der Entwicklung der Abteilung schon lange nicht mehr mithalten können, berichtet Hellmig. „Das Ding war einfach durch“, verdeutlicht das Jörn Romeiß, der den Neubau als ehrenamtlicher Projektleiter für den Verein begleitete. Und beschreibt beispielhaft den Zustand der Sanitäranlagen: „Da wolltest du gar nicht duschen.“

Das habe Auswirkungen auf die Abteilung gehabt, meint Romeiß. Der Kern des Vereins, dessen „Geist“, wie er es nennt, sei stets intakt gewesen. „Aber es braucht ja auch den Platz, um das so leben zu können.“ Den biete das neue Tennisheim nun, inklusive Treffen der Jugendabteilung und Grillabende für die Älteren. „Das gehört ja zum Sport dazu.“ So kann die Raesfelder Tennisabteilung weiter wachsen. Von knapp 50 Mitgliedern vor ein paar Jahren auf inzwischen fast 120.

Das Beispiel aus dem westlichen Münsterland zeigt, wie eng in vielen Fällen das Schicksal von Sportvereinen mit ihren Sportstätten verbunden ist. „Sport braucht Raum, um seine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch im wörtlichen“, sagt Dr. Christoph Niessen, Vorstandvorsitzender des Landessportbundes NRW. „Und dieser Raum muss nicht nur groß genug sein, er muss auch funktionell, gut erreichbar und im besten Fall auch ansprechend gestaltet sein.“

Der Punkt, an dem „10 Prozent für den Sport“ ansetzt, eine Forderung des LSB, die es ganz ähnlich auch in den 15 anderen Bundesländern gibt. Und die bundesweit vom DOSB unterstützt wird. 10 Prozent der Mittel, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und

Klimaneutralität (SVIK) des Bundes nach NRW fließen, sollen in die Sportinfrastruktur investiert werden, also vor allem in Hallen, Sportplätze und Schwimmbäder, fordert der LSB. 175 Millionen Euro wären das pro Jahr, zwölf Jahre lang.

Eine „historische Chance“ nennt das LSB-Präsident Stefan Klett. Und macht deutlich, dass nun die richtige Zeit ist, um die entsprechenden Weichen zu stellen: „Direkt nach der Kommunalwahl wird in vielen Stadt- und Gemeinderäten die grundsätzliche Richtung für die nächsten Jahre bestimmt“, erklärt Klett, selbst erfahrener Kommunalpolitiker. Deswegen müsse der organisierte Sport jetzt aktiv werden und seine Forderung vor Ort platzieren. Immer mit dem Ziel, dass Politik und Verwaltung ein klares Bekenntnis für die 10 Prozent abgeben.

Denn neben Erfolgsgeschichten wie der aus Raesfeld gibt es auch ganz andere Meldungen. Im niederrheinischen Moers wurde im April die Halle eines Gymnasiums gesperrt, weil Verformungen an Deckenbauteilen festgestellt wurden. In Gustorf, einem Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, fiel die größte Sporthalle monatelang aus, weil eingedrungenes Regenwasser

Da wolltest du gar nicht duschen

Jörn Romeiß,

ehrenamtlicher Projektleiter beim TSV Raesfeld, zum

Zustand der Sanitäranlagen

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) ist eines von mehreren Sondervermögen, die die Bundesregierung derzeit auflegt, mehr als 20 gibt es bereits. Mit ihm sollen zusätzliche (kreditfinanzierte) Investitionen ermöglicht werden. Das SVIK soll ein Volumen von 500 Milliarden Euro in zwölf Jahren haben, gut 100 Milliarden davon sollen an die Bundesländer gehen. Nachdem der Sport zunächst nicht auf der Förderliste stand, einigten sich Bundesregierung und Länder im Sommer darauf, ihn doch aufzunehmen. Dazu trug nicht zuletzt eine Initiative der NRW-Landesregierung bei. Die Details, wie genau das SVIK umgesetzt wird, stehen noch nicht fest. Vorgesehen ist, dass die gesetzliche Grundlage im Laufe des Oktobers von Bundestag und Bundesrat diskutiert und verabschiedet wird.

Das neue Tennisheim des TSV Raesfeld ersetzte einen rund 40 Jahren alten Holzbau an gleicher Stelle (kl. Foto links) und trägt seither zur positiven Entwicklung des Vereins bei.

für Schimmel gesorgt hatte. Und in Remscheid im Bergischen Land hat sich der 1. FC Klausen gleich ganz vom Spielbetrieb abgemeldet, nicht nur aber auch weil der Umbau seines Platzes von Asche zu Kunstrasen am Geld scheiterte.

Wie groß die Auswirkungen für die betroffenen Vereine sind, das kann Tim Bongers als Vorsitzender des SSV Isselburg aus eigener Erfahrung berichten. In der westlichsten Gemeinde Westfalens wurde im Februar eine der größten Sporthallen dicht gemacht, das Dach ist so marode, dass es einzustürzen droht. „Von diesen Schäden wissen wir seit 2016“, sagt Bongers. Doch eine im vergangenen Jahr geplante Sanierung musste gestoppt werden, die Kosten waren deutlich höher als zunächst angenommen. Nun steht die Halle gar nicht mehr zur Verfügung. „Wir rechnen damit, dass das mindestens die nächsten vier bis fünf Jahre so bleibt.“

Das führe kurzfristig zu einem enormen Aufwand und hohen Kosten für die Sportvereine in der Gemeinde, sagt Bongers. Ausweichmöglichkeiten fürs Training müssten gefunden und abgestimmt werden, Fahrtkosten und teils auch Hallenmieten kämen hinzu. „Unsere vier Fußballvereine rechnen mit 1.000 bis 1.500 Euro pro Mannschaft für die kommende Wintersaison“, berichtet er.

Die langfristigen Folgen seien aber noch gar nicht abzusehen, meint der SSV-Vorsitzende. Denkbar sei, dass die Isselburger Vereine teils ausbluten. Weil zum Beispiel Spieler*innen in den nahen Bocholter Ortsteil Suderwick wechseln, wo es ausreichend Sportstätten gibt. „Bocholt ist uns da weit voraus.“ Oder weil Eltern die Lust daran verlieren, ihren Nachwuchs mehrmals wöchentlich über weite Strecken zum Training zu fahren. „Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist, dass sich ein Verein deswegen auflöst.“

Dabei fließt schon regelmäßig Geld in den Sport und seine Infrastruktur. Über 1,1 Milliarden Euro waren es in NRW seit 2015, hat der LSB ausgerechnet. Mehr als die Hälfte davon stammte aber aus Förderprogrammen, die inzwischen eingestellt wurden. Geblieben ist unter anderem die Sportpauschale des Landes, im vergangenen Jahr mehr als 71 Millionen Euro, fürs kommende sind gut 75 Millionen geplant, die über einen Schlüssel auf die 396 Städte und Gemeinden in NRW verteilt werden. Ausreichend war und ist das ganz offenkundig nicht. Selbst das vielgelobte Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 deckte mit einem Volumen von rund 300 Millionen Euro nur einen Teil des Bedarfs ab – angesichts von geschätzt mehr als 3,5 Milliarden Euro Investitionsstau an den nordrhein-westfälischen Sportstätten (siehe Kasten).

Rund 4,25 Millionen Euro hat zum Beispiel die Stadt Dortmund im Vorjahr in ihre eigene Sportinfrastruktur investiert, erklärt die städtische Pressestelle auf Nachfrage. Das Geld stamme überwiegend vom Land und vom Bund, darunter 1,28 Millionen aus der Sportpauschale. Den tatsächlichen Bedarf decke das aber nicht, heißt es: „Weitere Investitionen in die Infrastruktur wären nötig und wünschenswert.“ Auch wenn man sich nicht auf eine Summe festlegen will.

Welche Summe mit „10 Prozent für den Sport“ zusätzlich zur Verfügung stehen würde, lässt sich auch noch gar nicht mit Sicherheit sagen, vor allem weil noch unklar ist, wie das Geld zwischen Land und Kommunen und dann unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt wird. Eine (bisher noch fiktive) Rechnung lässt am Beispiel Dortmund aber die Dimensionen erahnen: Unterstellt man, dass die SVIK-Mittel nach einem ähnlichen Schlüssel verteilt werden wie die Sportpauschale und dass das Land jährlich 50 der 175 Millionen Euro beisteuert, läge der Dortmunder Anteil bei etwa 4,18 Millionen Euro pro Jahr. Damit würden sich die Investitionen in Hallen und Co. auf einen Schlag nahezu verdoppeln.

Beim Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 wurden vor allem vereinseigene Sportstätten gefördert,

Einrichtungen im Eigentum der Kommunen wurden nur in Ausnahmefällen bedacht.

Investitionsbedarf |

Wie groß der aktuelle Investitionsstau bei NRW-Sportstätten ist, lässt sich nur schätzen. Zu zersplittert ist die Eigentümerstruktur. Die meisten Hallen, Bäder und Sportplätze befinden sich im Eigentum der 396 Städte und Gemeinden, einige auch in der der Landkreise, andere gehören den Vereinen, einige Bäder werden zudem von regionalen Energieversorgern wie Stadtwerken betrieben. Rechnet man den im bundesweiten KfW-Kommunalpanel 2025 festgestellten Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten auf NRW runter, kommt man auf etwa 3,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen für vereinseigene Sportstätten wohl noch mindestens die etwa 320 Millionen Euro, um die das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ überzeichnet war. Das ist nicht zuletzt auch das Erbe einer jahrzehntelangen Entwicklung: Viele Sportstätten wurden bis etwa Mitte der 1980er-Jahre gebaut, in einer Zeit als die Kommunen noch über vergleichsweise mehr Geld verfügten als heute. Und als der Strompreis bei umgerechnet etwa sieben Cent pro Kilowattstunde lag. Die damals übliche wenig energieeffiziente Bauweise und vor allem, dass in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten oftmals nur das allernötigste in die Gebäue investiert wurde, fällt dem Sport heute auf die Füße.

Die Schäden am Dach der Turnhalle am Stromberg in Isselburg sind schon länger bekannt, behoben wurden sie aber bislang nicht. Jetzt ist die Halle ganz geschlossen – mit weitreichenden Auswirkungen für den Sport.

Um das Optimum aus „10 Prozent für den Sport“ rauszuholen, müssen gerade bei Neu- und Ersatzbauprojekten die Baupreise im Blick gehalten werden. Expert*innen aus dem organisierten Sport fordern schon länger ein Umdenken: Nicht jede Trainingsstätte muss Wettkampfanforderungen genügen, manche Nebenfläche ist vielleicht gar nicht notwendig oder kann zumindest kleiner gebaut werden. In einer Freilufthalle, die nur den Bruchteil einer „normalen“ Sporthalle kostet, können Handballer zwar keine Meisterschaftsspiele absolvieren, trainieren können sie dort unter Umständen aber. Ein Mittel, um Baukosten niedrig zu halten, wären zudem vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch standardisierte Bautechniken wie Modulbauten können sich positiv auswirken, wie das Beispiel Schwimmbäder zeigt. Während die meisten der aktuellen kommunalen Bad-Neubauprojekte Kostenvolumina von über 20 Millionen Euro haben, entsteht in Stuttgart-Zuffenhausen derzeit ein Schwimmbad aus 46 vorgefertigten Holzmodulen, das 15 Millionen Euro kosten soll. Noch günstiger können je nach Ausführung die ebenfalls modular gebauten Bäder einer Firma aus Rommerskirchen sein, das Unternehmen entstand aus einer Initiative des Schwimmverbandes NRW. Allerdings taugen solche Schwimmbäder mit ihrer einheitlichen und eher schlichten Optik kaum als kommunale Vorzeigeobjekte.

2022 schloss das Freibad im lippischen Oerlinghausen – nach rund 60 Jahren und durchschnittlich 40.000 Badegästen pro Jahr war die Technik durch. In den drei Jahren seither hat sich die Natur das Bad ein Stück weit zurückgeholt. Doch damit ist bald Schluss: Für 8,3 Millionen Euro entsteht ein neues aber verkleinertes Bad. Möglich ist das auch, weil das Freibad nicht der Stadt gehört, sondern den Stadtwerken.

Wie das Geld aus Berlin verteilt wird, das dürfte aber eben noch einer der großen Streitpunkte im weiteren Verlauf des SVIK werden. Die SPD im NRW-Landtag will sich am Gemeindefinanzierungsgesetz orientieren, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund fordern eine Aufteilung anhand von Bevölkerungszahlen und Fläche. Der renommierte Sportwissenschaftler Lutz Thieme hingegen plädiert für einen „bedarfsorientierten Verteilungsschlüssel“, bei dem der Grad der Sportstätten-Versorgung differenziert nach Bädern, Sportplätzen und Sporthallen bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl erfasst wird. Und Kommunen mit niedrigerem Versorgungsgrad mehr Mittel bekommen.

Teile des organisierten Sports verweisen gerne auf das Förderprogramm Moderne Sportstätten als Blaupause, nur dass diesmal vor allem kommunale Sportstätten bedacht werden sollten. Bei dem Landesprogramm, das bis 2022 lief und deutlich überzeichnet war, war vorher klar, dass jede Kommune in NRW einen Teil des Geldes erhält. Wofür es verwendet wurde, klärten die Vereine vor Ort, teils zusammen mit der Kommunalverwaltung, weitgehend selbst. Diese „Konsenspflicht“ führte überwiegend zu guten Ergebnissen, mit denen alle Beteiligten leben können. Und die vorherige Aufteilung nach Gebietskörperschaften sorgte dafür, dass anders als bei vielen anderen Förderprogrammen nicht überwiegend die großen Städte und die großen Vereine profitierten.

So kam zum Beispiel auch ein sechsstelliger Betrag im 11.700-Einwohner*innen-Örtchen Raesfeld an, wovon 226.815 Euro in das neue Tennisheim des TSV investiert wurden. 60.000 Euro gab die Gemeinde dazu, noch einmal fast 50.000 Euro tat der Verein an privaten Spenden auf. „Da haben wir richtig Klinken geputzt“, macht Jörn Romeiß deutlich, dass der Neubau trotz Förderzusage kein Selbstläufer war. Mehr als 1.000 Arbeitsstunden Eigenleistung der Mitglieder seien dokumentiert, noch einmal so viele kämen wohl von den Organisatoren dazu, viele örtliche Handwerker hätten das Projekt unterstützt. „Das war wirklich eine Menge Arbeit“, sagt Abteilungsleiter Fabian Hellmig. „Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Weil so eine Sportstätte für einen Verein halt mehr ist als nur ein Gebäude.

der Befragten sehen das so:

Sport braucht Raum, um seine positive

gesellschaftliche

Wirkung entfalten

zu können

Dr. Christoph Niessen,

LSB-Vorstandvorsitzender

Sportvereine stärken

Die hohe Bedeutung des organisierten Sports für die

Gesellschaft wurde ganz aktuell durch eine Untersuchung bestätigt. Bei der Mitte September vorgestellten repräsentativen Studie, durchgeführt unter anderem vom Leibniz-Institut für Medienforschung, gaben 65 Prozent der Befragten an, dass der Beitrag von Sportvereinen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt „sehr hoch“ oder „eher hoch“ sei. Der höchste Wert in der Untersuchung, vor der Wissenschaft (58 Prozent) und dem Bundesverfassungsgericht (55).

65 %