EINSTIMMUNG (15 -20 Minuten)

Ϊ Begrüßung und Einstieg in die Stunde

Ϋ Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die ÜL begrüßt die TN und informiert über das Thema der Stunde „Abwurfspiele mit Spielvariationen erleben“. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Spielvariationen in der Stunde mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor. Gemeinsam mit den TN werden Regeln für Fairness und Inklusion im Sinne der Partizipation (Mitmach-Möglichkeiten) gesammelt und festgelegt.

Beispiele für mögliche Regeln sind:

Ϊ Musik-Stopp

Gemeinsam mit den TN werden verschiedene Zielwurf-Stationen aufgebaut.

Jede*r TN bekommt einen Ball und bewegt sich zur Musik frei durch die Halle. Bei Musik-Stopp nennt die ÜL eine Aktion, die mit dem Ball durchgeführt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spielvariationen mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor.

Spielvariationen / CHANGE IT-Varianten:

E: Größere und kleinere Bälle, Größe der Ziele variieren

A: Abstand zum Ziel variieren

N: Sich den Ball mit mehreren TN zupassen

G/I: Mit der nicht dominanten Hand spielen

T: Pässe/Zieltreffer zählen in einer bestimmten Zeit

SCHWERPUNKT (30–40 Minuten)

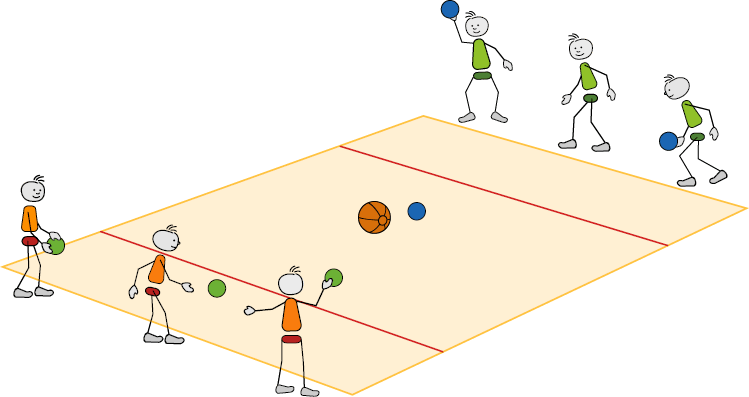

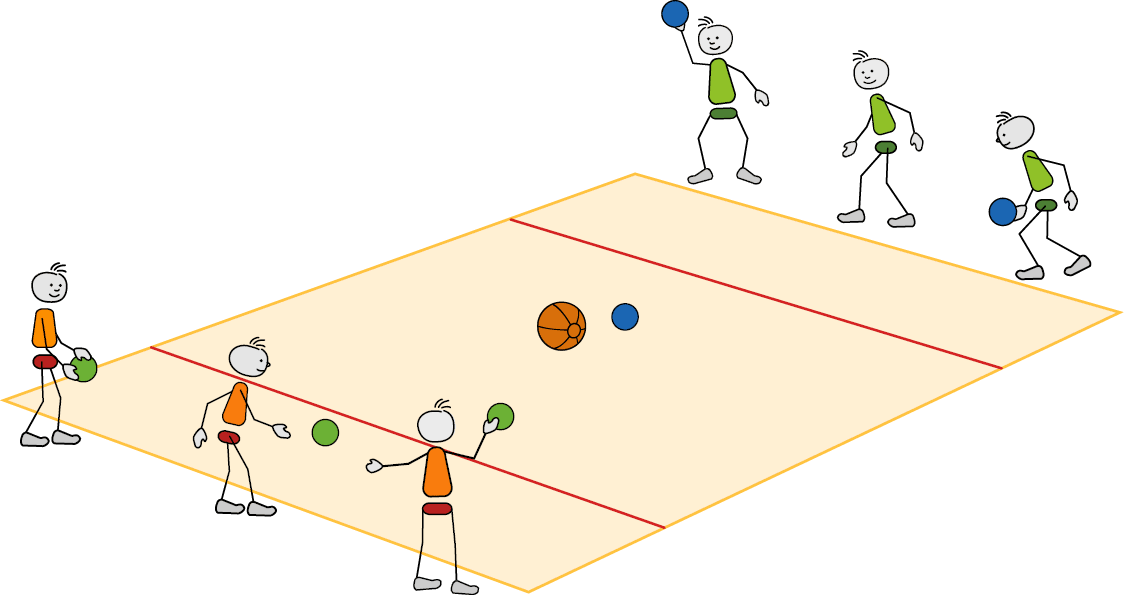

Ϊ Abwurf-Duell

Ϋ Die ÜL markiert ein Spielfeld.

Jede*r TN hat einen Ball.

Jede*r TN versucht, andere TN mit einem Ball

abzuwerfen. Abgetroffene TN laufen im Uhrzeigersinn eine Runde um das markierte Spielfeld, bevor sie weiter abwerfen dürfen.

Spielvariationen / CHANGE-IT-Varianten:

A: Es werden Kästen und Matten aufgebaut, um sich zwischenzeitlich zu verstecken bzw. dahinter zu ducken.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

G: Abgetroffene TN werden zu „Schutzschildern“ und können Bälle abwehren, so dass andere nicht getroffen werden können.

I: Die TN überlegen, wie viele Leben sie „brauchen“ - sind sie flink und können gut und schnell ausweichen, brauchen sie nur ein Leben; üben sie noch, brauchen sie vielleicht drei Leben.

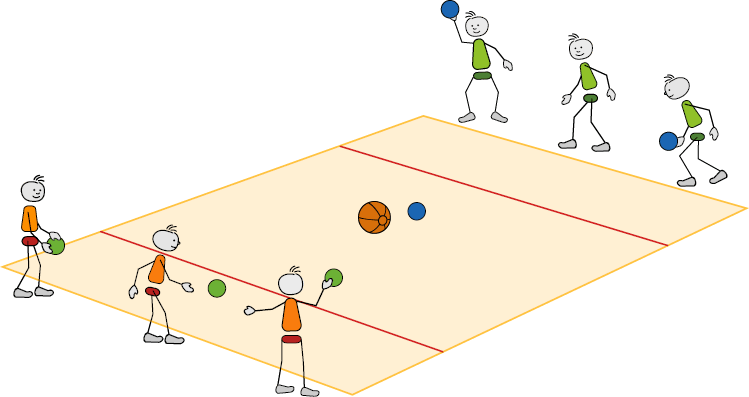

Ϊ Abwurf-Team

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Um wieder ins

Spiel zu kommen, liegen unterschiedliche

Bälle und ein Korbständer bereit.

Es gibt einen Ball, mit dem die Teams versuchen, sich gegenseitig abzuwerfen. Abgetroffene TN versuchen, durch einen Korbtreffer wieder ins Spiel zu kommen.

Spielvariationen / CHANGE-IT-Varianten:

G: An Stelle des Korbtreffers, kann der bzw. die abgeworfene TN wieder ins Spiel kommen, wenn das eigene Team fünf Pässe ohne Ball-Bodenkontakt schafft.

N: Es wird mit drei Teams gespielt.

E: Es wird mit mehreren Bällen gespielt.

I: Abgetroffene TN, die es nach mehreren Versuchen noch nicht geschafft haben, einen Korbtreffer zu erzielen, können eine*n TN ihres Teams bestimmen, sie „frei zu werfen“.

T: Jede Spielrunde dauert 3 Minuten. Nach jeder Spielrunde kommen alle abgetroffenen TN wieder ins Spiel.

SCHWERPUNKTABSCHLUSS (10–15 Minuten)

Ϊ Roll, Ball!

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Jede*r TN hat einen Ball. In der Hallenmitte liegt ein Medizinball.

Die Teams stellen sich an einer Linie an einem Hallenende gegenüber auf. Alle TN versuchen, den Medizinball abzutreffen und ihn so zum Rollen zu bringen, bis er eine vorher vereinbarte Linie überrollt.

Spielvariationen / CHANGE IT-Varianten:

N:Die Teams sind nicht gleich groß. Die TN entscheiden über eine spannende Aufteilung – z. B. ein paar „starke Werfer*innen“ gegen den Rest der Gruppe.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

I: Die Gruppe entscheidet, wie groß die Entfernung bis zum Ball in der Mitte ist. Evtl. kann der Abstand zum Ball auch individuell angepasst werden.

T:Es wird eine zuvor festgelegte Zeit gespielt. Ist der Ball bis zum Ablauf der Zeit noch nicht über Ziellinie gerollt, wird gemessen.

Ausklang (10–15 Minuten)

Ϊ Ball-Transport

Ϋ Alle TN stellen sich in einer Reihe

hintereinander auf.

Nacheinander werden unterschiedliche Bälle auf verschiedene Arten von vorne nach hinten weitergegeben. Die bzw. die vorne stehende TN bestimmt die Transportart, z. B. über den Kopf, durch die Beine, im Sitzen mit den

Füßen, mit einer Hand, ohne die Hände zu benutzen etc. Nach jeder „Balldurchgabe“ wechselt der bzw. die vorderste TN an das Ende der Reihe.

Ϊ Zielscheiben-Reflexion“

Ϋ Die TN und die ÜL stehen in einem

Innenstirnkreis. In die Kreismitte

legt die ÜL einen Ball.

Die ÜL benennt nochmals die erlebten Spiele und Spielvariationen. In der Kreismitte liegt der Ball zur Markierung analog einer Zielscheibe. Stimmen die TN einer Aussage zu, positionieren sie sich nah an den Ball. Stimmen die TN der Aussage weniger zu, entfernen sie sich von dem Ball.

Ϊ Verabschiedung (ggf. Ritual)

Ϊ Am Ende verabschiedet die ÜL die TN

und ggf. wird noch ein gemeinsames

Abschiedsritual durchgeführt.

ά Einstimmung,

Vermittlung von Hintergrundwissen

έ Wenn den TN die

CHANGE-IT-Methode näher erläutert werden soll, die Buchstaben am besten auf Karten schreiben, um sprachlichen Barrieren und geringe Konzentrations- und Merkfähigkeit entgegenzuwirken.

έEine Möglichkeit für die Auswahl von Spielvariationen ist es, diese auf Karten zu schreiben und die TN entscheiden zu lassen, welche Spielvariation sie ausprobieren möchten.

Allgemeine Erwärmung der Muskulatur, in Kontakt miteinander treten, Materialkompetenz erweitern

Allgemeine Erwärmung der Muskulatur, in Kontakt miteinander treten, Materialkompetenz erweitern

έ Beispiele für Zielwurf-Stationen: Reifen an Ring aufgehängt oder vorgezogene Gitterleiter, Basketballkorbständer, umgedrehter kleiner Kasten, gegen eine Wand gelehnte Matte

έ Zunächst nennt die ÜL bei Musik-Stopp eine Ballübung. Später sollen dies die TN tun.

έ Mögliche Spielvariationen können von der ÜL auf Karten geschrieben und auf dem Boden ausgelegt werden. Die TN können sich für eine Spielvariation entscheiden, indem sie sich zu einer Karte stellen = Kartenzuordnung.

ά Förderung der Auge-Hand-Koordination und Kraftregulation, Schulung des Zielwerfens, Förderung der Kooperation und des Umgangs mit dem eigenen Ehrgeiz und der Frusttoleranz

ά Förderung der Auge-Hand-Koordination und Kraftregulation, Schulung der Beweglichkeit und Ausdauer, Förderung des Umgangs mit Erfolg und Misserfolg

έ Die Auswahl einer Spielvariation, die die TN ausprobieren wollen, kann wieder durch eine Kartenzuordnung erfolgen.

ά Regulation des

Aktivitätsniveaus, Förderung der Zielgenauigkeit beim Werfen und Erfahrung sammeln zum Ursache-Wirkungsprinzip, Förderung der Kooperation und Durchhaltevermögens

ά Gemeinsames

Abschlussspiel, Förderung der Koordination und Kooperation

ά Förderung der

Kreativität, des Sprach- und Regelverständnisses sowie der Reflexionsfähigkeit

έ Je nach den zeitlichen Möglichkeiten, kann auch nach jedem Spiel eine kurze Reflexion in dieser Form durchgeführt werden.

Durch eine Reflexion nach jedem Spiel wird bewusster, was die Kinder ändern wollen und warum sie eine Regeländerung ausgewählt haben.

Stundenverlauf und Inhalte

Absichten und Hinweise

Vorbemerkungen/Ziele

Das von der Australian Sports Commission

entwickelte CHANGE-IT-Modell stellt veränderbare Rahmenbedingungen bei Spielen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, durch Veränderungen eine Teilhabe für alle Teilnehmerinnen*innen zu ermöglichen. Die Anpassung von verschiedenen Faktoren der Spielaktivität erfolgt bzgl. der Fähigkeiten, des Fitnesslevels, der Altersgruppe sowie der Bedürfnisse und Einschränkungen jedes/jeder Einzelnen der Gruppe, so dass alle am Spiel teilnehmen können. Im CHANGE-IT-Modell steht jeder Buchstabe für eine Differenzierungsmöglichkeit:

C: Coaching Style

(Trainerstil, Anleitung)

H: How to score

(Wertung von Punkten und Treffern)

A: Playing Area

(Spielfeldgröße oder Bodenoberfläche)

N: Number of players

(Anzahl der Spielenden)

G: Game Rules (Spielregeln)

E: Equipment (Materialeinsatz)

I: Inclusion (Teilhabe)

T: Time

(Spiel-, Aktivitäts- und Belastungszeit)

Im Verlauf dieser Stunde werden die Möglichkeiten nach dem CHANGE-IT-Modell mit Varianten aufgezeigt und nach einer gemeinsamen Auswahl mit den teilnehmenden Kindern ausprobiert.

Rahmenbedingungen

Pädagogisches

Handlungsfeld:

Teilhabe und Vielfalt

Zeit: 90 Minuten

Teilnehmer*innen (TN):

Kinder ab 8 Jahren

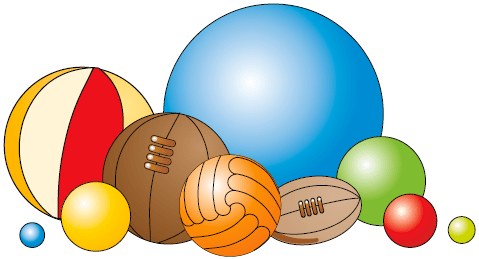

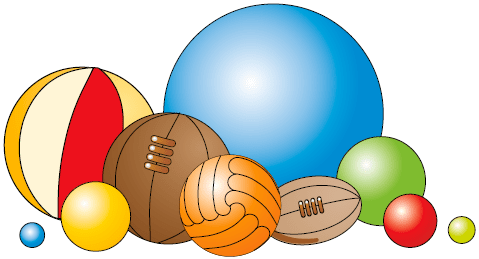

Material: Musikanlage, unterschiedliche Bälle – mindestens 1 Ball je TN (Tischtennisbälle, Boccia-Bälle, Tennisbälle, Volleybälle, Basketbälle, Softbälle, Wasserbälle, Handbälle, Overbälle etc.), Basketballkörbe, Reifen, kleiner Kasten, Matten, 1 Medizinball, ggf. Bodenmarkierungen, Timer/Zeitmessgerät und Teambänder

Ort: Sporthalle

Du interessierst Dich für digitale Fortbildungs-Angebote?

In unserem Portal für Qualifizierung findest du dieses und weitere Angebote:

Ϊ = Inhalt

Ϋ = Organisation

ά = Absicht

έ = Hinweis

EINSTIMMUNG (15 -20 Minuten)

Ϊ Begrüßung und Einstieg in die Stunde

Ϋ Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die ÜL begrüßt die TN und informiert über das Thema der Stunde „Abwurfspiele mit Spielvariationen erleben“. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Spielvariationen in der Stunde mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor. Gemeinsam mit den TN werden Regeln für Fairness und Inklusion im Sinne der Partizipation (Mitmach-Möglichkeiten) gesammelt und festgelegt.

Beispiele für mögliche Regeln sind:

Ϊ Musik-Stopp

Gemeinsam mit den TN werden verschiedene Zielwurf-Stationen aufgebaut.

Jede*r TN bekommt einen Ball und bewegt sich zur Musik frei durch die Halle. Bei Musik-Stopp nennt die ÜL eine Aktion, die mit dem Ball durchgeführt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spielvariationen mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor.

Spielvariationen /

CHANGE IT-Varianten:

E: Größere und kleinere Bälle, Größe der Ziele variieren

A: Abstand zum Ziel variieren

N: Sich den Ball mit mehreren

TN zupassen

G/I: Mit der nicht dominanten

Hand spielen

T: Pässe/Zieltreffer zählen in

einer bestimmten Zeit

SCHWERPUNKT (30–40 Minuten)

Ϊ Abwurf-Duell

Ϋ Die ÜL markiert ein Spielfeld.

Jede*r TN hat einen Ball.

Jede*r TN versucht, andere TN mit einem Ball abzuwerfen. Abgetroffene TN laufen im Uhrzeigersinn eine Runde um das markierte Spielfeld, bevor sie weiter abwerfen dürfen.

Spielvariationen /

CHANGE-IT-Varianten:

A: Es werden Kästen und Matten aufgebaut, um sich zwischenzeitlich zu verstecken bzw. dahinter zu ducken.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

G: Abgetroffene TN werden zu „Schutzschildern“ und können Bälle abwehren, so dass andere nicht getroffen werden können.

I: Die TN überlegen, wie viele Leben sie „brauchen“ - sind sie flink und können gut und schnell ausweichen, brauchen sie nur ein Leben; üben sie noch, brauchen sie vielleicht drei Leben.

Ϊ Abwurf-Team

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Um wieder ins Spiel zu kommen, liegen unterschiedliche Bälle und ein Korbständer bereit.Es gibt einen Ball, mit dem die Teams versuchen, sich gegenseitig abzuwerfen. Abgetroffene TN versuchen, durch einen Korbtreffer wieder ins Spiel zu kommen.

Spielvariationen /

CHANGE-IT-Varianten:

G: An Stelle des Korbtreffers, kann der bzw. die abgeworfene TN wieder ins Spiel kommen, wenn das eigene Team fünf Pässe ohne Ball-Bodenkontakt schafft.

N: Es wird mit drei Teams gespielt.

E: Es wird mit mehreren Bällen gespielt.

I: Abgetroffene TN, die es nach mehreren Versuchen noch nicht geschafft haben, einen Korbtreffer zu erzielen, können eine*n TN ihres Teams bestimmen, sie „frei zu werfen“.

T: Jede Spielrunde dauert 3 Minuten. Nach jeder Spielrunde kommen alle abgetroffenen TN wieder ins Spiel.

SCHWERPUNKTABSCHLUSS

(10–15 Minuten)

Ϊ Roll, Ball!

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Jede*r TN hat einen Ball. In der Hallenmitte liegt ein Medizinball.

Die Teams stellen sich an einer Linie an einem Hallenende gegenüber auf. Alle TN versuchen, den Medizinball abzutreffen und ihn so zum Rollen zu bringen, bis er eine vorher vereinbarte Linie überrollt.

Spielvariationen /

CHANGE IT-Varianten:

N:Die Teams sind nicht gleich groß. Die TN entscheiden über eine spannende Aufteilung – z. B. ein paar „starke Werfer*innen“ gegen den Rest der Gruppe.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

I: Die Gruppe entscheidet, wie groß die Entfernung bis zum Ball in der Mitte ist. Evtl. kann der Abstand zum Ball auch individuell angepasst werden.

T:Es wird eine zuvor festgelegte Zeit gespielt. Ist der Ball bis zum Ablauf der Zeit noch nicht über Ziellinie gerollt, wird gemessen.

Ausklang (10–15 Minuten)

Ϊ Ball-Transport

Ϋ Alle TN stellen sich in einer Reihe

hintereinander auf.

Nacheinander werden unterschiedliche Bälle auf verschiedene Arten von vorne nach hinten weitergegeben. Die bzw. die vorne stehende TN bestimmt die Transportart, z. B. über den Kopf, durch die Beine, im Sitzen mit den

Füßen, mit einer Hand, ohne die Hände zu benutzen etc. Nach jeder „Balldurchgabe“ wechselt der bzw. die vorderste TN an das Ende der Reihe.

Ϊ Zielscheiben-Reflexion“

Ϋ Die TN und die ÜL stehen in einem

Innenstirnkreis. In die Kreismitte

legt die ÜL einen Ball.

Die ÜL benennt nochmals die erlebten Spiele und Spielvariationen. In der Kreismitte liegt der Ball zur Markierung analog einer Zielscheibe. Stimmen die TN einer Aussage zu, positionieren sie sich nah an den Ball. Stimmen die TN der Aussage weniger zu, entfernen sie sich von dem Ball.

Ϊ Verabschiedung (ggf. Ritual)

Ϊ Am Ende verabschiedet die ÜL die TN und ggf. wird noch ein gemeinsames Abschiedsritual durchgeführt.

Stundenverlauf und Inhalte

Vorbemerkungen/Ziele

Das von der Australian Sports Commission entwickelte CHANGE-IT-Modell stellt veränderbare Rahmenbedingungen bei Spielen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, durch Veränderungen eine Teilhabe für alle Teilnehmerinnen*innen zu ermöglichen. Die Anpassung von verschiedenen Faktoren der Spielaktivität erfolgt bzgl. der Fähigkeiten, des Fitnesslevels, der Altersgruppe sowie der Bedürfnisse und Einschränkungen jedes/jeder Einzelnen der Gruppe, so dass alle am Spiel teilnehmen können. Im CHANGE-IT-Modell steht jeder Buchstabe für eine Differenzierungsmöglichkeit:

C: Coaching Style

(Trainerstil, Anleitung)

H: How to score

(Wertung von Punkten und Treffern)

A: Playing Area

(Spielfeldgröße oder Bodenoberfläche)

N: Number of players

(Anzahl der Spielenden)

G: Game Rules (Spielregeln)

E: Equipment (Materialeinsatz)

I: Inclusion (Teilhabe)

T: Time

(Spiel-, Aktivitäts- und Belastungszeit)

Im Verlauf dieser Stunde werden die Möglichkeiten nach dem CHANGE-IT-Modell mit Varianten aufgezeigt und nach einer gemeinsamen Auswahl mit den teilnehmenden Kindern ausprobiert.

Rahmenbedingungen

Pädagogisches

Handlungsfeld:

Teilhabe und Vielfalt

Zeit: 90 Minuten

Teilnehmer*innen (TN):

Kinder ab 8 Jahren

Material: Musikanlage, unterschiedliche Bälle – mindestens 1 Ball je TN (Tischtennisbälle, Boccia-Bälle, Tennisbälle, Volleybälle, Basketbälle, Softbälle, Wasserbälle, Handbälle, Overbälle etc.), Basketballkörbe, Reifen, kleiner Kasten, Matten, 1 Medizinball, ggf. Bodenmarkierungen, Timer/Zeitmessgerät und Teambänder

Ort: Sporthalle

Du interessierst Dich für digitale

Fortbildungs-Angebote? In unserem Portal für Qualifizierung findest du dieses und weitere Angebote:

Ϊ = Inhalt

Ϋ = Organisation

EINSTIMMUNG (15 -20 Minuten)

Ϊ Begrüßung und Einstieg in die Stunde

Ϋ Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die Teilnehmer*innen (TN) und die Übungsleitung (ÜL) sitzen in einem Innenstirnkreis.

Die ÜL begrüßt die TN und informiert über das Thema der Stunde „Abwurfspiele mit Spielvariationen erleben“. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Spielvariationen in der Stunde mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor. Gemeinsam mit den TN werden Regeln für Fairness und Inklusion im Sinne der Partizipation (Mitmach-Möglichkeiten) gesammelt und festgelegt.

Beispiele für mögliche Regeln sind:

Ϊ Musik-Stopp

Gemeinsam mit den TN werden verschiedene Zielwurf-Stationen aufgebaut.

Jede*r TN bekommt einen Ball und bewegt sich zur Musik frei durch die Halle. Bei Musik-Stopp nennt die ÜL eine Aktion, die mit dem Ball durchgeführt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spielvariationen mit den TN auszuprobieren. Die Spielvariationen können von der ÜL vorgeschlagen werden oder die TN schlagen eigene Spielvariationen vor.

Spielvariationen / CHANGE IT-Varianten:

E: Größere und kleinere Bälle, Größe der Ziele variieren

A: Abstand zum Ziel variieren

N: Sich den Ball mit mehreren TN zupassen

G/I: Mit der nicht dominanten Hand spielen

T: Pässe/Zieltreffer zählen in einer bestimmten Zeit

SCHWERPUNKT (30–40 Minuten)

Ϊ Abwurf-Duell

Ϋ Die ÜL markiert ein Spielfeld.

Jede*r TN hat einen Ball.

Jede*r TN versucht, andere TN mit einem Ball

abzuwerfen. Abgetroffene TN laufen im Uhrzeigersinn eine Runde um das markierte Spielfeld, bevor sie weiter abwerfen dürfen.

Spielvariationen / CHANGE-IT-Varianten:

A: Es werden Kästen und Matten aufgebaut, um sich zwischenzeitlich zu verstecken bzw. dahinter zu ducken.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

G: Abgetroffene TN werden zu „Schutzschildern“ und können Bälle abwehren, so dass andere nicht getroffen werden können.

I: Die TN überlegen, wie viele Leben sie „brauchen“ - sind sie flink und können gut und schnell ausweichen, brauchen sie nur ein Leben; üben sie noch, brauchen sie vielleicht drei Leben.

Ϊ Abwurf-Team

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Um wieder ins

Spiel zu kommen, liegen unterschiedliche

Bälle und ein Korbständer bereit.

Es gibt einen Ball, mit dem die Teams versuchen, sich gegenseitig abzuwerfen. Abgetroffene TN versuchen, durch einen Korbtreffer wieder ins Spiel zu kommen.

Spielvariationen / CHANGE-IT-Varianten:

G: An Stelle des Korbtreffers, kann der bzw. die abgeworfene TN wieder ins Spiel kommen, wenn das eigene Team fünf Pässe ohne Ball-Bodenkontakt schafft.

N: Es wird mit drei Teams gespielt.

E: Es wird mit mehreren Bällen gespielt.

I: Abgetroffene TN, die es nach mehreren Versuchen noch nicht geschafft haben, einen Korbtreffer zu erzielen, können eine*n TN ihres Teams bestimmen, sie „frei zu werfen“.

T: Jede Spielrunde dauert 3 Minuten. Nach jeder Spielrunde kommen alle abgetroffenen TN wieder ins Spiel.

SCHWERPUNKTABSCHLUSS (10–15 Minuten)

Ϊ Roll, Ball!

Ϋ Die TN bilden zwei Teams. Jede*r TN hat einen Ball. In der Hallenmitte liegt ein Medizinball.

Die Teams stellen sich an einer Linie an einem Hallenende gegenüber auf. Alle TN versuchen, den Medizinball abzutreffen und ihn so zum Rollen zu bringen, bis er eine vorher vereinbarte Linie überrollt.

Spielvariationen / CHANGE IT-Varianten:

N:Die Teams sind nicht gleich groß. Die TN entscheiden über eine spannende Aufteilung – z. B. ein paar „starke Werfer*innen“ gegen den Rest der Gruppe.

E: Größere und kleinere Bälle verwenden

I: Die Gruppe entscheidet, wie groß die Entfernung bis zum Ball in der Mitte ist. Evtl. kann der Abstand zum Ball auch individuell angepasst werden.

T:Es wird eine zuvor festgelegte Zeit gespielt. Ist der Ball bis zum Ablauf der Zeit noch nicht über Ziellinie gerollt, wird gemessen.

Ausklang (10–15 Minuten)

Ϊ Ball-Transport

Ϋ Alle TN stellen sich in einer Reihe

hintereinander auf.

Nacheinander werden unterschiedliche Bälle auf verschiedene Arten von vorne nach hinten weitergegeben. Die bzw. die vorne stehende TN bestimmt die Transportart, z. B. über den Kopf, durch die Beine, im Sitzen mit den

Füßen, mit einer Hand, ohne die Hände zu benutzen etc. Nach jeder „Balldurchgabe“ wechselt der bzw. die vorderste TN an das Ende der Reihe.

Ϊ Zielscheiben-Reflexion“

Ϋ Die TN und die ÜL stehen in einem

Innenstirnkreis. In die Kreismitte

legt die ÜL einen Ball.

Die ÜL benennt nochmals die erlebten Spiele und Spielvariationen. In der Kreismitte liegt der Ball zur Markierung analog einer Zielscheibe. Stimmen die TN einer Aussage zu, positionieren sie sich nah an den Ball. Stimmen die TN der Aussage weniger zu, entfernen sie sich von dem Ball.

Ϊ Verabschiedung (ggf. Ritual)

Ϊ Am Ende verabschiedet die ÜL die TN

und ggf. wird noch ein gemeinsames

Abschiedsritual durchgeführt.

ά Einstimmung,

Vermittlung von Hintergrundwissen

έ Wenn den TN die CHANGE-IT-Methode näher erläutert werden soll, die Buchstaben am besten auf Karten schreiben, um sprachlichen Barrieren und geringe Konzentrations- und Merkfähigkeit entgegenzuwirken.

έ Eine Möglichkeit für die Auswahl von Spielvariationen ist es, diese auf Karten zu schreiben und die TN entscheiden zu lassen, welche Spielvariation sie ausprobieren möchten.

Allgemeine Erwärmung der Muskulatur, in Kontakt miteinander treten, Materialkompetenz erweitern

Allgemeine Erwärmung der Muskulatur, in Kontakt miteinander treten, Materialkompetenz erweitern

έ Beispiele für Zielwurf-Stationen: Reifen an Ring aufgehängt oder vorgezogene Gitterleiter, Basketballkorbständer, umgedrehter kleiner Kasten, gegen eine Wand gelehnte Matte

έ Zunächst nennt die ÜL bei Musik-Stopp eine Ballübung. Später sollen dies die TN tun.

έ Mögliche Spielvariationen können von der ÜL auf Karten geschrieben und auf dem Boden ausgelegt werden. Die TN können sich für eine Spielvariation entscheiden, indem sie sich zu einer Karte stellen = Kartenzuordnung.

ά Förderung der Auge-Hand-Koordination und Kraftregulation, Schulung des Zielwerfens, Förderung der Kooperation und des Umgangs mit dem eigenen Ehrgeiz und der Frusttoleranz

ά Förderung der Auge-Hand-Koordination und Kraftregulation, Schulung der Beweglichkeit und Ausdauer, Förderung des Umgangs mit Erfolg und Misserfolg

έ Die Auswahl einer Spielvariation, die die TN ausprobieren wollen, kann wieder durch eine Kartenzuordnung erfolgen.

ά Regulation des Aktivitätsniveaus, Förderung der Zielgenauigkeit beim Werfen und Erfahrung sammeln zum Ursache-Wirkungsprinzip, Förderung der Kooperation und Durchhaltevermögens

ά Gemeinsames Abschlussspiel, Förderung der Koordination und Kooperation

ά Förderung der

Kreativität, des Sprach- und Regelverständnisses sowie der Reflexionsfähigkeit

έ Je nach den zeitlichen Möglichkeiten, kann auch nach jedem Spiel eine kurze Reflexion in dieser Form durchgeführt werden.

Durch eine Reflexion nach jedem Spiel wird bewusster, was die Kinder ändern wollen und warum sie eine Regeländerung ausgewählt haben.

Stundenverlauf und Inhalte

Absichten und Hinweise

Vorbemerkungen/Ziele

Das von der Australian Sports Commission

entwickelte CHANGE-IT-Modell stellt veränderbare Rahmenbedingungen bei Spielen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, durch Veränderungen eine Teilhabe für alle Teilnehmerinnen*innen zu ermöglichen. Die Anpassung von verschiedenen Faktoren der Spielaktivität erfolgt bzgl. der Fähigkeiten, des Fitnesslevels, der Altersgruppe sowie der Bedürfnisse und Einschränkungen jedes/jeder Einzelnen der Gruppe, so dass alle am Spiel teilnehmen können. Im CHANGE-IT-Modell steht jeder Buchstabe für eine Differenzierungsmöglichkeit:

C: Coaching Style

(Trainerstil, Anleitung)

H: How to score

(Wertung von Punkten und Treffern)

A: Playing Area

(Spielfeldgröße oder Bodenoberfläche)

N: Number of players

(Anzahl der Spielenden)

G: Game Rules (Spielregeln)

E: Equipment (Materialeinsatz)

I: Inclusion (Teilhabe)

T: Time

(Spiel-, Aktivitäts- und Belastungszeit)

Im Verlauf dieser Stunde werden die Möglichkeiten nach dem CHANGE-IT-Modell mit Varianten aufgezeigt und nach einer gemeinsamen Auswahl mit den teilnehmenden Kindern ausprobiert.

Rahmenbedingungen

Pädagogisches

Handlungsfeld:

Teilhabe und Vielfalt

Zeit: 90 Minuten

Teilnehmer*innen (TN):

Kinder ab 8 Jahren

Material: Musikanlage, unterschiedliche Bälle – mindestens 1 Ball je TN (Tischtennisbälle, Boccia-Bälle, Tennisbälle, Volleybälle, Basketbälle, Softbälle, Wasserbälle, Handbälle, Overbälle etc.), Basketballkörbe, Reifen, kleiner Kasten, Matten, 1 Medizinball, ggf. Bodenmarkierungen, Timer/Zeitmessgerät und Teambänder

Ort: Sporthalle

Du interessierst Dich für digitale Fortbildungs-Angebote?

In unserem Portal für Qualifizierung findest du dieses und weitere Angebote:

Ϊ = Inhalt

Ϋ = Organisation

ά = Absicht

έ = Hinweis